Il est devenu courant, dans certains cercles psychiatriques et intellectuels, de s’alarmer d’une « épidémie de traumas ». Un billet publié il y a quelques mois par un psychiatre et un psychologue (tous deux extrêmement respectables) met en garde contre la tentation de tout expliquer par le trauma, dénonçant à juste titre les dérives de certains discours simplistes.

Je partage tout à fait leur agacement face aux raccourcis. Non, tout n’est pas trauma. Non, l’histoire individuelle ne peut être réduite à une grille de lecture unique. Mais en lisant leur critique, je crains que nous ne soyons en train de construire un bon gros « homme de paille » : et oui, à force de pointer les excès d’une minorité de charlatans, on finit par minimiser une réalité statistique et clinique pourtant écrasante…

La réalité des chiffres : ce que nous dit le Lancet (GBD 2023)

Pendant que nous débattons des dérives sémantiques, la science, elle, produit des chiffres qui devraient nous faire frémir. L’étude mondiale Global Burden of Disease 2023, publiée récemment dans Le Lancet, vient de quantifier l’impact des violences conjugales et des violences sexuelles subies dans l’enfance à l’échelle planétaire.

Ce n’est pas une « mode » de réseaux sociaux. C’est un fardeau colossal :

- 608 millions de femmes ont été exposées à la violence conjugale.

- Plus d’un milliard d’individus ont subi des violences sexuelles durant leur enfance.

- Chez les femmes de 15 à 49 ans, ces violences se classent au 4ème et 5ème rang des principaux facteurs de risque de perte d’années de vie en bonne santé.

Un déni structurel de la psychiatrie ?

Pourquoi est-il si tentant, pour nous psychiatres, de minimiser le trauma ? Soyons honnêtes : le modèle traumatique nous dérange. Notre arsenal thérapeutique est essentiellement composé de molécules. Or, les médicaments agissent sur les symptômes (le sommeil, l’angoisse, l’humeur etc.), mais ils sont souvent impuissants face à la structure même du trouble post-traumatique ou aux mécanismes de dissociation.

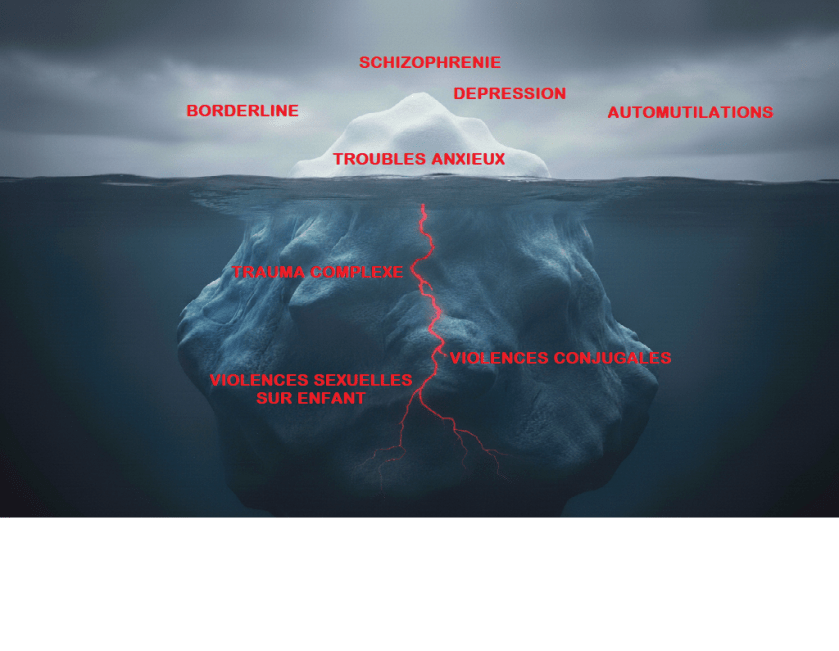

Il est plus confortable de voir une « dysrégulation dopaminergique » ou un « déséquilibre sérotoninergique » que de regarder en face les conséquences d’un inceste ou d’une violence conjugale répétée. L’étude du Lancet montre d’ailleurs un lien direct entre ces traumas et des pathologies lourdes comme la schizophrénie et l’automutilation.

Sortons du faux dilemme !

Le billet que j’ai mentionné suggère qu’on aurait le choix entre « tout trauma » et une psychiatrie « raisonnable ». C’est un faux dilemme. On peut refuser les explications magiques tout en reconnaissant que le trauma est un enjeu de santé publique majeur, au même titre que le tabagisme ou l’obésité.

Pointer les charlatans est une chose, mais cela ne doit pas devenir un écran de fumée pour occulter notre propre inertie. Si « tout n’est pas trauma », le trauma est partout dans nos consultations. Et tant que nous ne prendrons pas la mesure de ce fardeau social et environnemental, nous continuerons à prescrire des pansements chimiques sur des plaies béantes que nous refusons de voir.

Le risque n’est pas de trop parler du trauma. Le risque est de continuer à le soigner comme s’il s’agissait d’un simple « incident de parcours » alors que c’est le moteur principal de la morbidité psychiatrique mondiale.

Le trauma n’est pas une qu’une « explication », c’est une urgence sanitaire.

Une prise de parole intéressante, loin du « tout pour » ou du « tout contre ». Dans la même veine, je recommande la lecture de l’Aide-Mémoire du Psychotrauma de Maeianne Kédia.

Plaisir de vous lire . Sincèrement S.H

Envoyé à partir de Outlook pour Androidhttps://aka.ms/AAb9ysg ________________________________

Tu as bien raison de souligner le faux dilemme.

Mais en sortant les chiffres du Lancet, tu dis juste la même chose que Pollet et Sikorav: la plupart des gens ont subi un traumatisme, d’une manière ou d’une autre. Et du coup ça génère plein de coïncidences entre traumatismes subis et troubles ultérieurs, mais ça ne prouve aucun lien de causalité.

Ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas possible de tester la causalité. Et de fait, il existe aussi des études montrant que les traumatismes subis ont un effet causal sur la probabilité de troubles. Mais il s’agit d’une augmentation modérée du risque, très loin du déterminisme que sous-entendent certains.

Parmi toutes les coïncidences entre traumatisme et troubles, pour déterminer l’effet causal, il faut déjà contrôler les facteurs confondus: facteurs non seulement sociaux mais aussi génétiques. Une fois que tous les facteurs confondus sont bien ajustés, les effets des traumatismes sont souvent réels mais petits. Je te recommande cette étude sur le sujet (cf. Figure 6):

Baldwin, J. R., Sallis, H. M., Schoeler, T., Taylor, M. J., Kwong, A. S. F., Tielbeek, J. J., Barkhuizen, W., Warrier, V., Howe, L. D., Danese, A., McCrory, E., Rijsdijk, F., Larsson, H., Lundström, S., Karlsson, R., Lichtenstein, P., Munafò, M., & Pingault, J.-B. (2023). A genetically informed Registered Report on adverse childhood experiences and mental health. Nature Human Behaviour, 7(2), 269–290. https://doi.org/10.1038/s41562-022-01482-9

Il faut aussi avoir conscience que ce qui est le plus associé aux troubles mentaux, ce n’est pas tant une maltraitance infantile, c’est le souvenir d’une maltraitance, que ce souvenir soit vrai ou faux. Lis notamment:

Danese, A., & Widom, C. S. (2020). Objective and subjective experiences of child maltreatment and their relationships with psychopathology. Nature Human Behaviour, 4(8), 811–818. https://doi.org/10.1038/s41562-020-0880-3

Merci pour ton commentaire, précis et rigoureux comme je te connais.

T’as raison : corrélation n’est pas causalité. Cependant, deux points tout de même :

– L’effet de masse : Même si l’effet causal d’un trauma est modéré individuellement, son omniprésence en fait un levier de santé publique majeur. Un risque faible multiplié par des centaines de millions de personnes reste une priorité sanitaire.

– Subjectivité n’est pas mensonge : Concernant Danese et le souvenir des maltraitances, cela souligne que le trauma n’est pas un choc physique, mais une rupture du lien et du sens. Que le risque soit lié à la perception subjective renforce justement l’idée que nous devons écouter le récit du patient, non pas comme une preuve policière, mais comme le lieu où la souffrance s’est cristallisée.

Encore une fois, tout n’est pas trauma (j’ai d’ailleurs écris que j’étais OK avec mes deux compères sur ce point), mais que dans une psychiatrie qui a tendance à tout réduire à la biologie pour simplifier ses traitements, réintégrer ces effets réels mais petits (qui s’additionnent souvent) est un acte de réalisme!

Nous sommes d’accord!

On ne jette que bien trop volontiers le trauma avec l’eau du charlatanisme ! Voilà qui nous évite bien des problèmes juridiques – et donc pécuniaires. Cf. Freud et son opportune théorie de la séduction.

Le problème en l’occurrence n’est pas l’existence des traumatismes et leur rôle (réel, supposé, possible, récurrent…)que dans une figure du discours aussi bien commun que savant : « si ce n’est pas tout, ce n’est rien » ou/et « si ce n’est pas rien, c’est tout ».

Si c’est une pathologie du raisonnement, elle est hélas! généralisée.

d’accord, ne pas négliger Les traumatismes, ne pas tout expliquer par l’existence de traumatismes, Finalement, un juste milieu, identifier les traumatismes qui semblent significativement actifs encore dans la vie du patient ?